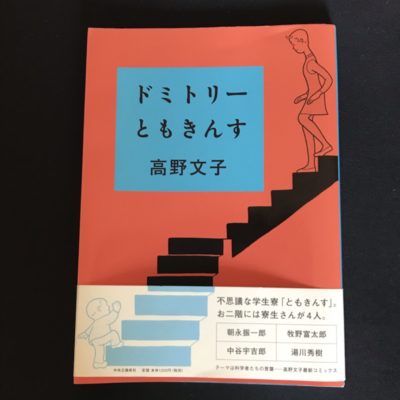

「ドミトリーともきんす」高野文子著

素敵な本だと勧められて読んでみました。ふんわり、ともきんすのふしぎな世界に引き込まれ、心が優しくなる一冊。あんまり私がイメージしていた漫画っぽくないけど、コミックス。贈り本にもいいかも。

[rakuten id=”book:17048431″ kw=”ドミトリーともきんす 高野文子”]

内容

科学者たちの言葉がテーマ

不思議な学生寮「ともきんす」の二階には寮生さんが4人。その4人がすごい。朝永振一郎、牧野富太郎、中谷宇吉郎、湯川秀樹・・・。

日本が生んだ優れた科学者たちが残した文章を振り返っていくストーリーになっています。彼らの言葉の意味を、架空の学生寮を舞台に、「寮生さん=科学する人たち」と「ともきんす」を運営する母子との交流を通じて描かれています。時空を超えるほのぼの系。

お気に入り箇所①

1 トモナガ君 おうどんです 朝永振一郎「鏡のなかの物理学」

左右だけがあべこべになる鏡の不思議について真面目に考えたり、鏡を顔の中央に置いて遊んでみたりする、そういう無邪気な好奇心にくすっとしてしまいます。

そして、物理法則に神さまを引き合いに出してくるので、何かと思えば、神さまは厳密に左右対称に描かれているから、右も左も差別しないのか、それとも実は左利きだったりするのかなんて考察するチャーミングさも好き。

お気に入り箇所②

本作P104~108に『湯川秀樹著作集〈6〉 読書と思索(岩波書店)』に収められたという「詩と科学 ー子どもたちのためにー」が掲載されているのですが、なんと柔らかく優しい言葉なのでしょう!

自分からは誰にも話しかけられないくらい内向的な少年だった湯川秀樹。それが科学と向き合うきっかけとなり、物理学を極め、アメリカへ渡ります。そこでアインシュタインと出会い、友人となります。また、科学者としての責任について考えます。晩年は、平和運動や核廃絶運動にも積極的でした。

この「詩と科学 ー子どもたちのためにー」は戦後直後に書かれたものということなので、平和に対する想いはもちろんですが、子どもたちが純粋に自然を慈しめる世界を渇望していたのではないかなぁ・・・と想像してしまうのです。

彼は、詩と科学は遠いようで近いと言っています。

バラの花の香をかぎ、その美しさをたたえる気持ちと、

花の形状をしらべようとする気持ちのあいだには、

大きなへだたりはない。

ただし、科学は自然を見るというシンプルな学問からどんどん進化して、それが些か過ぎるとも思っていたようで、

もうそこには詩の影も形も見えない。

科学者とはつまり詩をわすれた人である。

詩を失った人である。

としています。しかし、科学の本質をこう表現しています。

しろうと目にはちっともおもしろくない数式の中に、

専門家は目に見える花よりも

ずっとずっと美しい自然の姿をありありとみとめるのである。

詩も科学も、それぞれ美しく、出発点も終着点も同じであると結論を出しています。せっかちに物事を判断せずに、長い目で眺めれば、行き着く先は同じはずである、と。アインシュタインとの友情をきっかけに、人の良心を深く信じていた湯川秀樹だからこその言葉なのかもしれません。

そして、詩と科学の関係性について、こう結んでいます。

そればかりではない。二つの道はときどき思いがけなく交差することさえあるのである。

ーーー以上「ドミトリーともきんす」104〜108頁より抜粋

おわりに

この本に良いきっかけをもらったので、湯川秀樹著作集も読んでみようと思います。物理って人間から遠いようで実は一番近い学問なのかもしれない。高野文子さんの過去の作品も気になるリストへ。

[rakuten id=”book:17048431″ kw=”ドミトリーともきんす 高野文子”]

コメント